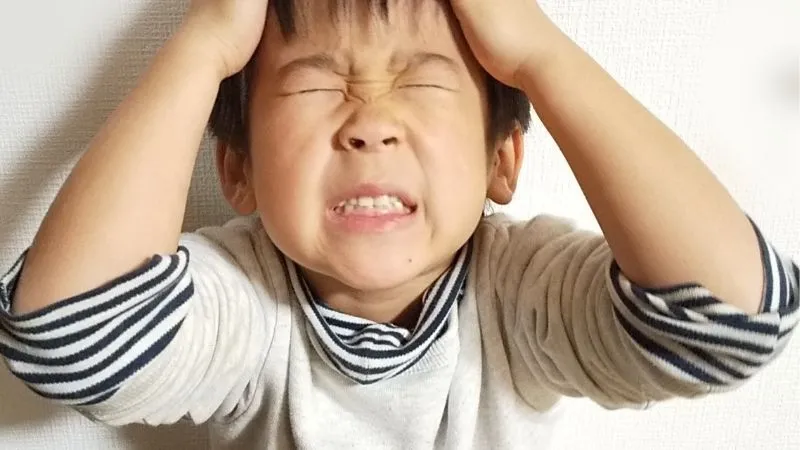

「ママ、体操服忘れた!」「水筒置いてきた!」

子どもの忘れ物って、なぜか忙しい朝に限って発生しますよね。私も最初の頃は、毎回学校まで届けていました。

でも、ある日ふと思ったんです。

「これって、本当に子どものためになってる?」と。

結論から言うと、私は今、基本的に忘れ物は届けません。

その理由と、わが家でのルール、そして親としての葛藤を、リアルな体験を交えてお伝えします。

自分で責任を取る経験も大切

私の通っていた学校だけなのか、それとも時代の影響なのか…「忘れ物=怒られる」という経験がありました。だからこそ、自分の子どもが同じように怒られて学校が嫌いになってしまったら可哀想だと思い、つい忘れ物に気づいたら届けるようにしていました。

忘れ物を届けることは、ある意味で「親の優しさ」だと思います。

でも、それが習慣になると、子どもは「忘れても親が助けてくれる」と無意識に思うようになってしまうことも。

でも社会に出れば、忘れ物をしても誰かがフォローしてくれるとは限りません。

だからこそ、小さいうちに「困った!」という経験をしておくことは大切なんです。そういった体験を通して、「どうしたら忘れないか」を自分で考え、行動に移すようになります。

つまり、忘れ物はただの失敗ではなく、「自分の行動に責任を持つ力」を育てるチャンスにもなるんです。

親の心配を乗り越えて、子どもが変わった!

うちの子もよく忘れ物をしていて、気づいた時にはすぐに学校まで届けるのが当たり前になっていました。

でも、ある日どうしても届けられないことがあって、「これはいい機会かもしれない」と思い、あえて様子を見てみることにしたんです。

すると、帰ってくるなり「今日、本当に困ったんだよ!なんで届けてくれなかったの?」と、少し怒った様子で言われてしまいました。

でも翌日から、登校前のチェックリストを自分で作るようになったんです。

届けなかったことで、「自分で準備することの大切さ」「忘れ物をすると困る」ことを本人が感じたんですね。

それ以来、忘れ物は劇的に減りました。

リリー

リリー親が提出しなきゃいけない書類をまで管理してくました。

状況を見て「届けない勇気」も選択肢に

もちろん、大事なプリントやテスト、薬など命に関わるものは例外。

でも、すぐに困らない忘れ物ならあえて届けない判断もアリだと、私は思います。

ランドセルを忘れた時も、届けませんでした!!(ランドセルを忘れるってすごいですよね・・・)

子どもが自分で気づき、考え、改善するチャンスを奪わないためにも、

「ママがいなくても、なんとかなる!」という小さな自信を育てていけたら嬉しいですよね。

学校によって対応はさまざまですが、「忘れ物への対処も学びのひとつになるので、すぐに届けなくても大丈夫です」と伝えられたこともあります。

性格によっては注意!

たとえ子どものためとはいえ、忘れ物をしてしまったことでパニックや不安になってしまう子もいます。性格によっては、気持ちが大きく揺れてしまうこともあるでしょう。

ですから、お子さんの性格や様子をよく見て、「届ける・届けない」の判断をしてあげることが大切です。

入学したばかりの頃は、慣れない学校生活に戸惑いも多く、不安もたくさん抱えていたので、忘れ物に気づくたびに届けていましたよ。先生もその状況を理解し、温かく対応してくださっていました。

まとめ

- 届ける?届けない?は親の判断でOK

- すぐ困らないものは、あえて届けないのもアリ

- 困る体験が、子どもの自立を育てるきっかけに

子どもの忘れ物対応って、正解はひとつじゃない。

でも、「助けすぎない愛情」もあることを、子育てママとして伝えたいなと思います。